1997: Tamagotchi-Fieber erreicht Deutschland

Tamagotchi-Fieber erreicht Deutschland – Virtuelles Küken aus Japan wird zum Massenphänomen – und verschwindet fast so schnell, wie es kam

Der 12. Mai 1997: Geburtsstunde eines digitalen Spielzeugs

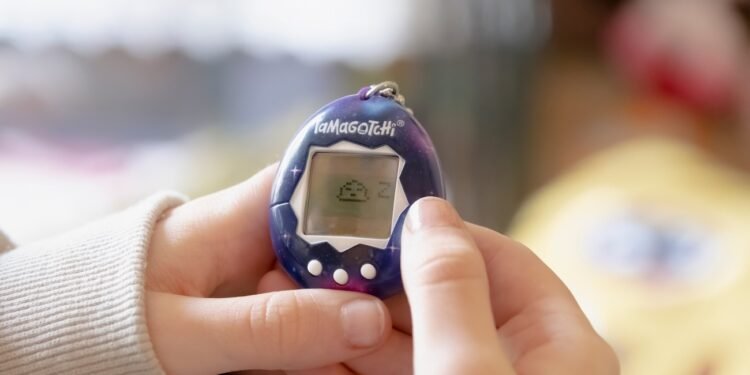

Am 12. Mai 1997 bringt die japanische Spielzeugfirma Bandai eines der kuriosesten Kultobjekte der 1990er-Jahre auf den deutschen Markt: das Tamagotchi.

Das kleine, eiförmige Gerät mit Display und drei Knöpfen ist kaum größer als ein Schlüsselanhänger – und wird dennoch zum großen Ereignis auf deutschen Schulhöfen.

Zwei Millionen Stück werden allein im Jahr 1997 in Deutschland verkauft, das Tamagotchi wird zum Verkaufsschlager.

Preis: 30 D-Mark.

Virtuelles Küken mit echten Ansprüchen

„Tamagotchi“ ist eine Kombination aus den japanischen Wörtern „tamago“ (Ei) und dem englischen „watch“.

Auf dem kleinen LCD-Bildschirm erscheint ein digitales Küken, das gefüttert, bespielt und gepflegt werden muss.

Die Bedienung ist einfach: Per Knopfdruck lassen sich Futter, Spiele oder Medikamente verabreichen.

Doch der niedliche Schein trügt: Wer das Tierchen vernachlässigt, bekommt die Quittung.

Das Tamagotchi kann sterben – ein emotionaler Schock für viele Kinder.

Ein Spielzeug wird zum Sozialphänomen

Mit dem Erfolg in Japan im Rücken – dort erschien das Gerät bereits 1996 – rollt eine Welle der Begeisterung über Europa.

In Schulklassen wird gefüttert, gesäubert und getrauert.

Lehrer sind entnervt, Eltern überfordert. Einige Schulen sprechen sogar Verbote aus, weil das Piepen der Geräte den Unterricht stört.

Medien sprechen vom „virtuellen Haustier mit Erziehungsauftrag“.

Das Tamagotchi wird zum Sinnbild einer neuen digitalen Kindheit – lange vor Smartphone und Apps.

Zwischen Hype und Kritik

Während Kinder das Tamagotchi als Lebensbegleiter und Haustierersatz betrachten, äußern Pädagogen und Psychologen Kritik:

Die emotionale Bindung an ein digitales Objekt, das nicht zurückgibt, was es verspricht, sei fragwürdig.

Auch das Sterben des Kükens löst in vielen Familien Diskussionen aus.

Zudem beginnt bereits 1998 der Hype zu bröckeln. Neue Modelle, etwa mit Infrarotfunktion, können den rasanten Absturz nicht aufhalten.

Das Tamagotchi wird Opfer seines eigenen Erfolgs – und verschwindet aus den Kinderzimmern fast so schnell, wie es gekommen ist.

Comebacks und digitale Nostalgie – Tamagotchi-Fieber erreicht Deutschland

Ganz weg war das Tamagotchi jedoch nie.

In den folgenden Jahrzehnten bringt Bandai immer wieder Neuauflagen und Sondereditionen auf den Markt – darunter farbige Bildschirme, Smartphone-kompatible Versionen und ein Tamagotchi in Form einer Smartwatch.

Die Verkäufe bleiben überschaubar, doch das Gerät hat einen festen Platz in der Popkultur.

In sozialen Netzwerken kursieren heute Retro-Bilder und Erfahrungsberichte von einstigen Tamagotchi-Besitzern.

Das kleine digitale Küken ist längst zur nostalgischen Erinnerung an eine Kindheit zwischen Analogwelt und Digitalisierung geworden.

Ein digitales Phänomen mit Nachhall – Tamagotchi-Fieber erreicht Deutschland

Das Tamagotchi war mehr als ein Spielzeug – es war ein früher Vorbote unserer heutigen Beziehung zur Technik.

Es stellte Fragen, die noch immer aktuell sind: Wie viel Verantwortung übernehmen wir für digitale Systeme?

Was bedeutet „Leben“ in einer virtuellen Welt? Und wie viel emotionale Bindung darf Technik überhaupt erzeugen?

Auch wenn der Tamagotchi-Hype von 1997 schnell verpuffte, hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen – als ikonisches Spielzeug einer Generation, die mit Technik zu spielen begann, lange bevor sie sie vollständig verstand.

Tamagotchi-Fieber erreicht Deutschland – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.

Foto: Grenar / adobe.com